Bild des Monats Mai

2011

Unser Mitglied wird 100!

Die Hamburger werden seit mehreren Jahren auf das 2012

bevorstehende Jubiläum „100 Jahre HOCHBAHN“ vorbereitet. Gemeint ist damit in erster

Linie die Hamburger U-Bahn, die bis heute von vielen Hamburgern aufgrund ihres

hohen Anteils oberirdisch geführter Streckenteile umgangssprachlich immer noch

als „Hochbahn“ bezeichnet wird. Aber zum Betrieb einer Bahn gehört eine

Betreibergesellschaft. Die Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft (HHA),

seit 2001 auch Mitglied im HOV, wurde hierzu am 27.05.1911 gegründet.

Gründungsgesellschafter waren damals die beiden großen

Elektrizitätsgesellschaften AEG und Siemens, denen damals im Kaiserreich auch in

den anderen deutschen Städten der Bau und Betrieb von elektrischen

Verkehrsmitteln, zumeist Straßenbahnen, übertragen wurde. Hamburg erhielt

damit, nach Berlin, als zweite deutsche Stadt eine U-Bahn.

Dieser Beitrag soll sich nicht mit der umfangreichen

Geschichte der Gesellschaft beschäftigen - diese wird bereits in verschiedenen

Publikationen gebührend dargestellt -, sondern mit den Menschen, die auf

vielfältige Weise zum Gelingen dieses für die Stadtentwicklung Hamburgs

prägenden Verkehrsmittels beigetragen haben. Dieser Beitrag wird sich mit dem

Betriebspersonal, das tagtäglich im „Kundenkontakt“ steht, beschäftigen. Der

Vollständigkeit halber darf natürlich nicht das technische und kaufmännische

Personal unerwähnt bleiben, das für den täglichen reibungslosen Betriebsablauf

und einen effizienten Mitteleinsatz steht. Dadurch gelang es der Gesellschaft

über Jahrzehnte hinweg Überschüsse und heute einen im Bundesvergleich

hervorragenden Kostendeckungsgrad zu erzielen.

In den ersten Jahren der HHA bevorzugte die Verwaltung das

Einstellen von Personal, das beim Militär gedient hatte. Entsprechend

militärisch ging es auch im täglichen Betrieb zu. Der Ausbruch des I.Weltkriegs

1914 bedeutete daher eine erste Zäsur für die noch junge Gesellschaft. Das „gediente

Personal“ wurde in großer Zahl zum Kriegsdienst eingezogen und die

Todesanzeigen für die Gefallenen fielen in den Geschäftsberichten der

Folgejahre immer umfangreicher aus. Trotz anfänglicher Skepsis konnte durch den

Einsatz von Frauen, auch in körperlich anstrengender Tätigkeit, der Betrieb,

der kriegsbedingt noch ausgeweitet werden musste, weitgehend aufrechterhalten

werden. Mit der Beschäftigung von Frauen bildete die HHA im Kaiserreich aber

damals keine Ausnahme.

Der verlorene Weltkrieg und die revolutionäre Stimmung in

der jungen deutschen Republik führten sehr schnell zu Streiks für bessere

Arbeitsbedingungen, so auch bei der HHA. Neben höheren Löhnen und der

Einführung des Achtstundentags gelang es, den militärischen Umgangston beim

Betriebspersonal und die beim Personal verhassten Mützennummern abzuschaffen.

Für die zahlreichen Kriegsheimkehrer hatten die Frauen aber jetzt wieder

weitgehend zu weichen. 1918 war aufgrund staatlicher Intervention die HHA zu

einem gemischtwirtschaftlichen Unternehmen mit Staatsbeteiligung geworden. Das

Personal der Betriebszweige Straßenbahn und später Alsterschifffahrt kam so

hinzu. Seit 1921 befand sich auch der Autobusbetrieb der HHA im Aufbau. Der

Personalbestand der Gesellschaft vergrößerte sich so schlagartig. Doch es

sollte noch lange dauern, bis es zu einem Zusammenwachsen der verschiedenen

Betriebszweige kam. Aber die Grundlagen für die „Hochbahner-Familie“ waren

geschaffen, folgten doch später Kinder von Hochbahnern ihrem Elternteil in die

Gesellschaft, so dass es heute Hochbahner in der x-ten Generation in den

verschiedenen Sparten dieses großen Nahverkehrsunternehmens gibt.

Das Leben in Deutschland und in Hamburg war im 20.

Jahrhundert immer wieder von Krisen und gesellschaftlichen Umbrüchen geprägt,

durch Engagement, Pflichtbewusstsein und Improvisation der HHA-Mitarbeiter

gelang es, den Alltag in der Millionenstadt weitgehend in geordneten Bahnen

verlaufen zu lassen. Technischer Fortschritt und geänderte Vorschriften

erleichterten dem Fahrpersonal zunehmend seinen harten Dienst. Für lange Zeit

war aber aus verschiedenen Gründen das Ansehen der HHA bei den Hamburgern eher

spannungsgeladen. Hierzu beigetragen haben dürfte auch der rauhe Umgangston

zwischen Betriebspersonal und dem über Jahrzehnte als „Beförderungsfall“

angesehenen Fahrgast. Auch wenn die HHA mit neuen Verkehrsangeboten wie

„Schnellbus“ und „Citybus“, mit neuen Fahrzeugen und dem engagierten Einsatz

für die Gründung des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) immer wieder versuchte,

mehr Nachfrage für ihre Verkehrsmittel zu erzeugen, so wurde doch bei

ausufernden Kosten und politischer Vorgabe zur Defizitreduzierung lange Zeit

immer wieder mit Angebotsreduzierung und Fahrpreiserhöhungen reagiert und damit

oft eine „Abwärtsspirale“ mit sinkenden Fahrgastzahlen in Gang gesetzt. Ein

allmähliches Umdenken begann zu Beginn der 1980er-Jahre. Erst 1983 wurde im HVV

der „Beförderungsfall“ zum „Fahrgast“. Das Personal schulte man im

kundenorientierten Umgang und durch gezieltes Marketing umwarb man den potentiellen

Fahrgast.

Trotzdem stieg in den Folgejahren das Defizit der HHA und

den übrigen im HVV organisierten Nahverkehrsunternehmen weiter. Der Senat,

insbesondere nach Eintritt der FDP in die Regierung, verschärfte deswegen seine

Sparvorgaben. Die HHA reagierte darauf u.a. mit der Verlagerung von

Busleistungen auf Fremdunternehmen, dem Verkauf von ertragreichen

Tochtergesellschaften, der Verringerung des Busbestands und 1988 mit der

Schließung des Busbetriebshofs Schützenhof in Altona. Mit Verringerung der

bisher bezahlten Aufrüstzeiten im Betriebsdienst und einem neuen

Vergütungssystem wurde auch Sparbemühungen beim Personal eingefordert.

Und zum Sommerfahrplan 1989 kam es erneut zu Verringerungen im Leistungsangebot

des HVV außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Massive Proteste der Fahrgäste, des

Personals und der Gewerkschaften, eine geänderte Wahrnehmung des motorisierten

Individualverkehrs, aber auch die Öffnung der innerdeutschen Grenze, die die

Randlage Hamburgs in der Bundesrepublik beendete, brachten ein Umdenken in der

Politik, insbesondere bei der mitregierenden SPD. Anfang 1990 entwickelten

Senat und Bürgerschaft Mehr-Punkte-Programme um die Attraktivität des ÖPNV in

Hamburg zu verbessern. So kam es u.a. zu Verbesserungen im Betriebsablauf im Oberflächenverkehr

durch weitere Busspuren und optimierte Ampelschaltungen, allerdings nur in

ausgewählten Bereichen. Das Verkehrsangebot wurde wieder ausgeweitet und durch

verschiedene Marketingmaßnahmen abgesichert. Ein Erfolg mit steigenden

Fahrgastzahlen stellte sich ein. Auch die Wiedereinführung der Straßenbahn in

einer modernen Form wurde nun ein Thema der Oppositionsparteien GAL und CDU,

aber später auch der SPD.

Die HHA forcierte ihre seit Jahrzehnten verfolgten

Bemühungen zur Rationalisierung im Unternehmen, um so den Kostenanstieg und das

Gesamtdefizit zu begrenzen. Das bedeutete für das Personal, insbesondere im

Betriebsdienst von Bus und U-Bahn, harte Einschnitte, auf lieb gewordenes

musste verzichtet werden, aber es gab auch Verbesserungen durch Rückholung von

bisher fremd vergebenen Verkehrsleistungen im Bussektor und dem Verzicht auf

betriebsbedingte Kündigungen. Proteste blieben natürlich nicht aus. Ab Mitte

der 1990er-Jahre stellten sich Erfolge in Form einer Steigerung des

Kostendeckungsgrads und erhöhter Fahrgastzahlen ein und es gelang durch

vielfältige innerbetriebliche Maßnahmen, die Mitarbeiter von der Notwendigkeit

des eingeschlagenen Kurses (weitgehend) zu überzeugen und sie auf dem Weg zu

einer verbesserten Wirtschaftlichkeit und einem geänderten Kundenbewusstsein

als Dienstleister mitzunehmen.

Dadurch wurde es möglich, die HHA auch noch nach hundert

Jahren als größter Anbieter von Nahverkehrsleistungen in Hamburg zu erhalten

und auf neue EU-Vorgaben vorzubereiten. Über ihre Tochtergesellschaft „BENEX“

ist die HHA heute zu einem „Nationalplayer“ auf dem deutschen Verkehrsmarkt

geworden, um so als einer der größten Arbeitgeber Hamburgs Arbeitsplätze in

dieser Region zu sichern. Ende 2009 arbeiteten 4.413 Personen für die HHA,

davon im Bereich Betrieb und Infrastruktur 3.466, davon 355 weiblich.

Die Mitarbeiter der HHA haben die verschiedensten

Qualifikationen. Neben anerkannten Berufsabschlüssen in Ausbildungsberufen

werden insbesondere Mitarbeiter im Fahrdienst auf ihre Tätigkeit intensiv

vorbereitet, ohne jedoch dabei einen anerkannten Ausbildungsabschluss zu

erhalten. Erst seit Dezember 1975 haben Busfahrer in berufsqualifizierenden

Kursen die Möglichkeit, sich weiterzubilden und so den Abschluss als

„Berufskraftfahrer“ zu erwerben. Hiervon wurde in der Folgezeit immer mehr

Gebrauch gemacht.

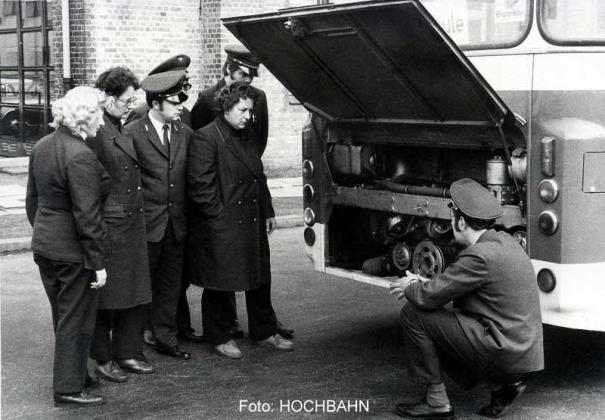

Unser Bild des Monats zeigt eine Gruppe von sechs

angehenden Busfahrern mit ihrem Fahrlehrer Horst Winter im Frühjahr 1972

auf dem Betriebshof Langenfelde vor dem Motor eines Daimler-Benz O

305 der zweiten Serie (Fahrschulwagen 1109) bei ihrer dreimonatigen

Ausbildung. Der HOV erhält in seiner Sammlung verschiedene Fahrzeuge dieses für

die 1970er und 1980er in Hamburg prägenden Bustyps, mit Wagen 1071 auch ein

Fahrzeug aus dieser zweiten Serie.

Seit 1921 hat die HHA eine eigene Fahrschule für Busfahrer.

Neben der Vermittlung der Grundlagen für die Fahrgastbeförderung mit Bussen

wird auch Technik und natürlich Tarifkunde vermittelt, weil seit Ende der

1950er Jahre keine Schaffner mehr in den Bussen der HHA mitfahren und der

Busfahrer das Kassiergeschäft übernommen hat. Auf diesem Foto sieht man auch

die ersten drei Frauen, die bei der HHA zu Busfahrerinnen geschult worden sind.

In der alten Bundesrepublik war damals die HHA hier Vorreiter bei den Nahverkehrsunternehmen.

Durch die Änderung einer Verordnung von 1940 ist es seit 1972 erlaubt, auch

Frauen im Busfahrdienst einzusetzen. Zu dieser Zeit war das in vielen

europäischen Ländern aber bereits gelebte Wirklichkeit. Bei der HHA nutzten nun

Frauen, die vorher als Fahrerinnen oder Schaffnerinnen bei der Straßenbahn

eingesetzt waren, diese Möglichkeit zum Umstieg. Für die HHA ergab sich so eine

weitere Möglichkeit dringend benötigtes Fahrpersonal zu erhalten. Zu dieser

Zeit waren die Bemühungen der HHA, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Personal zu

gewinnen, wenig erfolgreich. Viele Hamburger werden sich noch daran erinnern,

dass damals bei Bus und Straßenbahn aus Jugoslawien angeworbenes Personal tätig

war.

Alle Mitarbeiter tragen noch die schwere graue Stoffuniform mit den bis 1973 gebräuchlichen Abzeichen. Zum geänderten Erscheinungsbild der Gesellschaft und ihrer Mitarbeiter gehört seit Jahren eine zeitgemäße Bekleidung. Für 2011 ist erneut eine Umstellung bei der Dienstbekleidung vorgesehen.

Text:Lutz Achilles / HOV