Bild des Monats August

2014

Der Erste Weltkrieg und seine

Auswirkungen auf den Nahverkehr in Hamburg

Unser

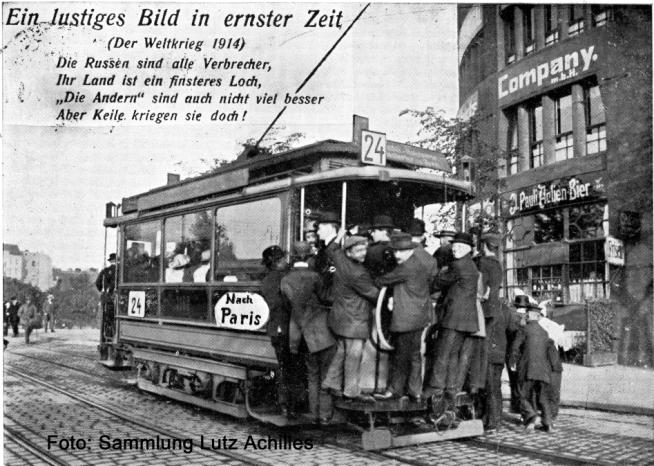

Bild des Monatserinnert an die Fehleinschätzung der Verantwortlichen, den

Konflikt nach wenigen Monaten siegreich zu beenden, schließlich wollten alle

Weihnachten wieder zu Hause sein. Die Ansichtskarte zeigt einen Triebwagen der Linie 24 in der Spaldingstraße vor dem Anckelmannplatz.

Das Gebäude mit seiner gerundeten Fassade existiert an dieser Stelle noch

heute. Als Fahrtziel wird Horn gezeigt, obwohl zu dieser Zeit bereits Schiffbek

(heute Billstedt) der Linienendpunkt war. Die im Mai 1914 eröffnete Teilstrecke

stellte für die Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft

(SEG) die letzte Streckenverlängerung in Friedenszeiten dar. An der Seite

wird das Ziel „Paris“ gezeigt, obwohl der Straßenbahnwagen sich in Richtung

Osten bewegt. Aber das Hauptziel der Militärs war es damals,den „Erbfeind

Frankreich“ schnell zu besiegen und auch Paris zu erobern, was im letzten Krieg

1870/71 nicht gelang. Danach sollte wieder Frieden sein – zu Bedingungen des

Siegers. Das deutsche Kaiserreich erklärte deswegen am 1.8.1914 Russland und am

03.08.1914 Frankreichden Krieg. Die Umsetzung des „Schlieffen-Plans“

führte zur Verletzung der Neutralität

von Belgien und der Niederlande und damit zum Kriegseintritt von Großbritannien

am 04.08.1914. Der unerwartete Einmarsch von zwei russischen Armeen des

Zarenreichs nach Ostpreußen brachte bereits im August 1914 die von der

Heeresleitung gefürchtete zweite Front

im Osten des Kaiserreiches.Da der Zar, verwandt mit Kaiser Wilhelm II, bereits

am 30.07.1914 die Mobilmachung verkündete, galt er aus deutscher Sicht als

Aggressor. Der Spruch auf dieser Ansichtskarte spiegelte damals die Meinung

weiter Teile der Bevölkerung wider. Für das mit dem deutschen Kaiserreich

verbündete Kaiserreich Österreich-Ungarn gab es eine Abwandlung auf die Serben,

deren Garantiemacht Russland war. Interessant an dieser am 27.10.1914

abgestempelten Ansichtskarte ist auch die Bezeichnung „Der Weltkrieg 1914“,

hieß der Konflikt doch zunächst „Der Große Krieg“. Allerdings hatten Frankreich

und Großbritannien schon nach kurz nach Beginn der Kampfhandlungen die

deutschen Kolonien in Übersee angegriffen, so dass aus diesem anfänglich

europäischen ein weltweiter Krieg geworden war.

Unter

Führung des schon pensionierten Paul von Hindenburg und Erich von Ludendorff

gelang es im Spätsommer 1914, die russischen Truppen zu schlagen. Obwohl die

Entscheidungsschlacht in der Nähe von Ortelsburg stattfand, wurde Hindenburg

zum „Helden von Tannenberg“, um so eine Niederlage des Deutschen Ordens gegen

die Polen vor 500 Jahren symbolisch zu tilgen. Damit wurde ein Mythos geboren,

deren Exponenten später unheilvoll in die Entwicklung der Weimarer Republik und

den Aufstieg des Nazireichs einwirkten. Rund 100.000 Russen gerieten damals in

Kriegsgefangenschaft, sie wurden völkerrechtswidrig für Arbeiten im Kaiserreich

eingesetzt, so auch beim Bau der Walddörferbahn und der Langenhorner Bahn in

Hamburg.

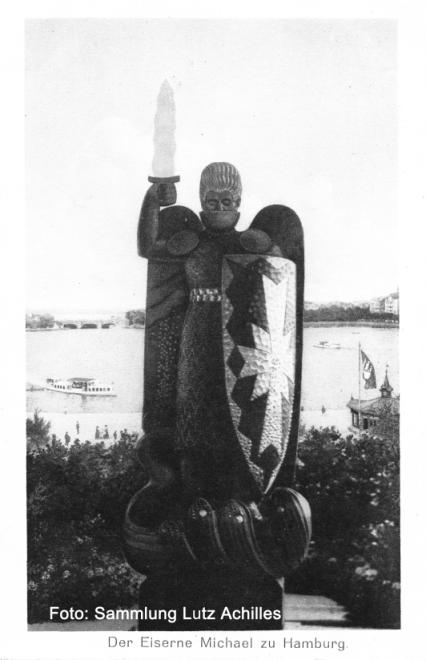

Eine

andere Ansichtskarte zeigt ebenfalls ein patriotisches Motiv, den „Eisernen Michel“ auf dem Jungfernstieg, im Hintergrund der

Alsterdampfer-Anleger. Um die Solidarität und die Verbundenheit der Heimat mit

den Frontsoldaten zu verstärken,wurde die Bevölkerung ab 1915 zu „Nagelungen“

aufgerufen. Hierfür konnten Nägel aus Kupfer, Eisen und Messing erworben werden

und in eine Holzfigur oder ein –symbol geschlagen werden. Hamburg tat sich hier

mit einer 12 Meter hohen Hindenburg-Statue reichsweit hervor. Die Erlöse aus

dieser Aktion dienten der Unterstützung von Familien gefallener Soldaten.

Wachsende Kriegsmüdigkeit und die alltäglichen Probleme in der Heimat machten

dieser Aktion 1917 ein Ende.

Für

die SEG mit ihrem ausgedehnten Straßenbahnnetz in den vier Städten Altona,

Hamburg, Wandsbek und Harburg brachen schwierige Zeiten an. Die im

Jahresbericht 1913 der SEGfür Altona als zukunftsweisend angekündigten neuen

Straßenbahnstrecken im Raum Othmarschen und Bahrenfeld konnten mit Ausbruch des

Krieges nicht mehr umgesetzt werden. Auch brachen jetzt die Fahrgastzahlen im

Vergleich mit den ersten sieben Friedensmonaten 1914 ein. Die Verhandlungen mit

Hamburg über die Verlängerung der Konzession für den Straßenbahnverkehr stoppte

und vertagte man auf die Zeit nach dem Friedensschluss. Keiner ahnte damals,

dass die SEG bis zu diesem Zeitpunkt ihre Selbständigkeit verloren haben würde. Bereits zu Beginn der Mobilmachung im

August 1914 verlor die SEG rund 2.300 Betriebsangestellte, meist ehemalige

Militär-Gediente. Davon war ein großer Teil des Lehr- und Aufsichtspersonals

betroffen, die Einarbeitung von neuem Personal, wenn es denn gewonnen werden

konnte, wurde dadurcherschwert. Die Folge war, dass der Betrieb zunächst

eingeschränkt werden musste. Durch Mehrarbeit der verbliebenen Mitarbeiter

konnte das Verkehrsangebot zunächst wieder ausgeweitet werden, weitere

Einberufungen machten diese Bemühungen aber schnell zunichte. Der Jahresbericht

von 1914 vermerkte u.a., dass zehn Pferde vom Militär beschlagnahmt und eine

größere Anzahl von Uniformmänteln an das Militär abgegeben wurden. Als im

Interesse der Landesverteidigung stehend sah der Vorstand der SEG die Freifahrt

von Soldaten in Uniform, sowie des Roten Kreuzes und der Kriegshilfe an. Dazu

zählte auch die Unterstützung der Angehörigen der einberufenen ehemaligen

Angestellten. Alle Maßnahmen verschlechtertenaber das Jahresergebnis der

Gesellschaft.

Die

zur SEG gehörende Wagenbauanstalt

Falkenried baute 1914 auf eigene Kosten einen aus Kraftwagen und einem

Anhänger bestehenden Zug für die

Verwundetenbeförderung. Vom Kriegsgebiet im Westen trafen immer mehr

Transporte mit schwer und schwerst Verwundeten am Harburger Bahnhof ein. Das

Fahrzeug stand dort für den Weitertransport in die Lazarette bereit. Unser Foto

zeigt diesen Zug für 18 liegende und 40 sitzende verwundete Soldaten auf dem

Werksgelände in Eppendorf. Den Bau eines zweiten Transportzuges belegt ein

anderes Fotodokument.

Der

Personalmangel dauerte auch 1915 an. Die Arbeiten an den Fahrzeugen und Anlagen

wurden auf das für die Betriebssicherheit unbedingt Notwendige beschränkt. Der

durch die Seeblockade Großbritanniens völlig unterbundene Überseehandel führte

zu einem Personalabbau im Hafen und damit auch zu weniger Berufsverkehr. Auch

wenn nicht im Jahresbericht zunächst nicht explizit genannt,übernahmen nun

verstärkt Frauen die Aufgaben der vormals männlichen Angestellten im

Fahrdienst.

Unser

Foto zeigt 1914einen Straßenbahnzug der Linie 36 am Eimsbütteler

Marktplatz „in Frauenhand“. Üblicherweise hatte ein Zwei-Wagenzug drei

Personen als Personal. Zum Gruppenbild muss noch weiteres Personal getreten

sein. An der Kurbel stand Frau Helma Schröder. Und alle Frauen trugen die beim

Personal, unabhängig vom Geschlecht, unbeliebte Mützennummer. Erst im Jahresbericht

1916 findet sich die Notiz, dass der Abgang von männlichen Angestellten „durch

weibliche Kräfte, mit denen wir im allgemeinen günstige Erfahrungen gemacht

haben“, kompensiert wurde. Die Fahrgastzahlen verzeichneten wieder einen

Anstieg.

Die

im Westen zu einem Stellungs- und Abnutzungskrieg gewordenen Kampfhandlungen

erforderten immer mehr neue Waffen und Munition. Das bedeutete für die Heimat

die Umstellung der Industrieproduktion auf Kriegsproduktion. Für diese

Neuorganisation der deutschen Kriegswirtschaft und Rüstungsproduktion

zeichneten von Hindenburg und Ludendorff mit dem „Hindenburg-Programm“ vom

26.08.1916 verantwortlich. Es galt, alle Personal- und Materialreserven hierfür

zu gewinnen. Um die Umstellung der Produktion für die Unternehmen zu

erleichtern, wurden die Preise freigegeben. Ein Preisschub war die Folge – auch

für die SEG bedeutete das erhöhte Beschaffungskosten.

1916

zwangen Probleme mit der Stromerzeugung zu Betriebseinschränkungen. Um für das

Hamburgische Kriegsversorgungsamt Lebensmitteltransporte durchzuführen, wurde

das Straßenbahnnetz in geringem Umfang erweitert, um so Großbäckereien in der

Hamburger Straße und der Conventstraße anzuschließen. Die Straßenbahn diente

mit dem Gütertransport „dem vaterländischen Interesse“. Die hierfür benötigten

Spezialwagen lieferte Falkenried. Trotzdem verschlechterte sich die

Versorgungslage der Bevölkerung zusehends. Erste Hungeraufstände folgten. Und

der berüchtigte Steckrübenwinter im harten Winter 1916/17 stand der Bevölkerung

in der Heimat noch bevor.

Die

noch junge Hamburger Hochbahn AG (HHA) verlor

ebenso wie die SEG rasch nach Kriegsbeginn 62 % der Angestellten und 73 % aus

dem Verkehrsdienst an die Armee. Auch die HHA gewährte Unterstützungsleistungen

an die Angehörigen der einberufenen Mitarbeiter. Und es galten Freifahrten für einen vergleichbaren

Personenkreis wie bei der SEG. Die Verkehrsentwicklung ist mit derjenigen bei

der SEG vergleichbar. Die letzte Zweiglinie vom Grundnetz, die Strecke vom

Hauptbahnhof nach Rothenburgsort, konnte am 27.07.1915 in Betrieb genommen

werden. Die Arbeiten an der von Hamburg finanzierten Langenhorner Bahn und der

Walddörferbahngingen – wie oben dargestellt –mit russischen Kriegsgefangenen

weiter.

Weitere

Einberufungen männlicher Mitarbeiter machten „die Einstellung von Frauen und

Kriegsbeschädigten in den äußeren Verkehrsdienst erforderlich“, so der

Geschäftsbericht von 1915. Das bedeutete für die Frauen auch harte Arbeit in

der Streckenunterhaltung. Unser Foto zeigt eine gemischte „Arbeitsrotte“ von Frauen und Männern bei Stopfarbeiten

an der neuen Strecke nach Rothenburgsort.

Rechts die Gleise der Bahnstrecke nach Bergedorf. Der Geschäftsbericht 1916

gibt an, dass 98 % der männlichen Mitarbeiter im Verkehrsdienst mittlerweile

einberufen war. Der Mangel an gelernten Arbeitern führte zu einem Rückstand bei

den Unterhaltungsarbeiten am Wagenpark. Die Beschäftigung von Frauen wurde

ausgeweitet, u.a. taten sie als Zugfahrerinnen Dienst.

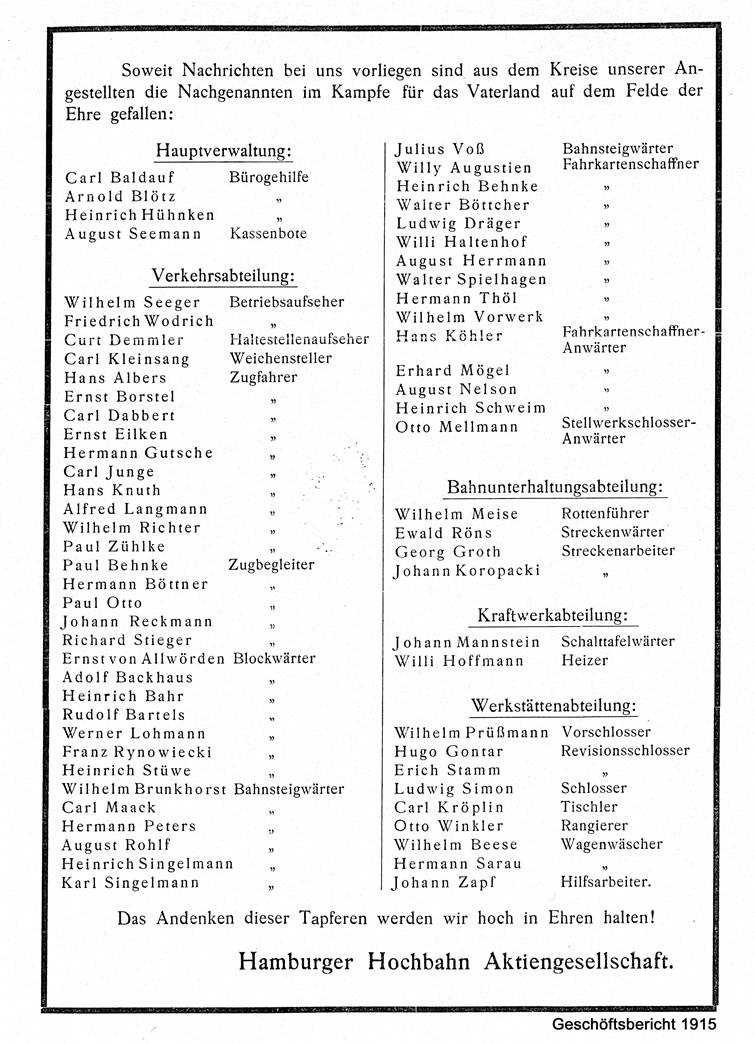

Erstmals

erschien im Geschäftsbericht 1915 eine Namensliste

der Gefallenen.

Trotz

steigender Fahrgastzahlen sank die Rentabilität des Unternehmens. Die

schlechtere Versorgung mit Brennstoffen machte 1917 Betriebseinschränkungen

erforderlich. Auf Anregung des Hamburgischen Staatesbegannen 1917

Verhandlungen, um die HHA künftig – bei erweitertem Aufgabengebiet - als

„gemischtwirtschaftliches Unternehmen“ zu führen. Hoffnungen der SEG auf eine

Verlängerung ihrer Konzessionen (in Selbständigkeit) zerschlugen sich endgültig.

Die Verschmelzung der SEG auf die HHA erfolgte rückwirkend zum 01.01.1918.

Damit entstand – am Ende des Kriegs – das größte Nahverkehrsunternehmen im

Kaiserreich.

1918

stellte sich angesichts der Dauer des Konflikts sowie erdrückender Übermacht

der Alliierten an Waffen und Soldaten Kriegsmüdigkeit bei den deutschen

Soldaten und in der Bevölkerung ein. Auch setzten sich Soldaten vermehrt von

der Truppe ab. Hinzu kam 1918 die „Spanische Grippe“, die damals größte

Pandemie in Europa mit 35 Millionen an Opfern. Die militärische Niederlage

Deutschlands zeichnete sich im Laufe des Jahres 1918 ab. Die Abdankung des

Deutschen Kaisers Wilhelm II.und dessen Gang ins Exil führte am 09.11.1918 zur

Revolution, der Ausrufung der Republik und zu unruhigen Zeiten – auch für die

HHA. Streiks brachten aber eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, höhere

Löhne und die Abschaffung der auch beim HHA-Personal ungeliebten Mützennummer.

Auch wenn in den Jahren nach Kriegsende wieder weniger Frauen einem Beruf nachgingen,

war ein Ergebnis der Demokratisierung in Deutschland das Wahlrecht für Frauen

und deren verfassungsmäßige Gleichstellung.

Text: Lutz Achilles / HOV