Bild des Monats

November 2015

60 Jahre Schnellbus in Hamburg

Im II. Weltkrieg war die Verkehrsinfrastruktur in Hamburg, wie in vielen anderen Städten auch,

stark zerstört worden. Der Mangel prägte die ersten Nachkriegsjahre und schränkte

den Wiederaufbau ein. Betriebsanlagen mussten wieder errichtet werden,

viele Fahrzeuge waren zerstört oder

durch die hohe Beanspruchung stark verschlissen. 1952 konnte die HOCHBAHN den

Wiederaufbau weitgehend abschließen. Nun war es möglich, das Verkehrsnetz

auszubauen und neue Verbindungen zu schaffen.

In der Mitteilung Nr. 9 des Senats an die Bürgerschaft vom

07.01.1955 berichtete der Senat von dem Plan der HOCHBAHN,

„Omnibus-Zusatz-Linien“ einzurichten, um dem erwarteten Verkehrsbedürfnis nach

„schnellen und bequemen Verbindungen der Außenbezirke mit dem Stadtkern“ und

weiterer „Querverbindungen zwischen den Außenbezirken der Stadt“ nachzukommen.

Der Senat führte aus: „Diese Zusatz-Linien sollen nicht dem üblichen

Massenverkehr dienen, sondern begehrte Verkehrsziele schneller und bequemer

erreichen lassen, als dies mit normalen Verkehrsmitteln möglich ist, weil die

Sonderbusse ihre Verkehrsziele auf kürzestem Wege erreichen und nur an einigen

wenigen Hauptverkehrsknotenpunkten halten. Diese Schnell-Linien heben sich

daher stark von dem Normalverkehr ab und nähern sich leistungsmäßig dem

individuellen Kraftverkehr, so dass sie zu einer Entlastung der Innenstadt von

dem Individualverkehr beitragen, da der Autofahrer mittels solcher Linien fast

ebenso schnell in die Innenstadt gelangen kann wie mit seinem eigenen

Kraftwagen“. Der Vergleich mit dem eigenen Kraftwagen bedeutete für den

Fahrgast nahezu eine „Sitzplatzgarantie“ wie sie bei der elektrischen S-Bahn in

der 1. Klasse auch bestand.

Auch wenn heute feststeht, dass die erhoffte Entlastung der

Innenstadt vom Autoverkehr nicht gelang, die ehemals schnellen Omnibuslinien

vom Individualverkehr heute tagtäglich ausgebremst werden, viele Politiker den

bis heute unverändert erhobenen Zusatztarif nicht mehr als gerechtfertigt

ansehen und dadurch diese Hamburger Besonderheit überlebt erscheint, wollen wir

mit unserem Bild des Monats an „60 Jahre Schnellbus in Hamburg“ erinnern.

Die HOCHBAHN beabsichtigte folgende als „Schnell-Busse“

bezeichnete Zusatzlinien einzurichten:

Blankenese – Elbchaussee – Altona – ZOB

Rahlstedt – Tonndorf – Wandsbek – ZOB

Schnelsen – Niendorf – Lokstedt – ZOB

Flughafen – Alsterdorf – Winterhude –

ZOB

Hauptbahnhof – Stephansplatz –

Landungsbrücken – Meßberg – Hauptbahnhof

Hinzukam noch die als „Querlinie in den Außenbezirken“

bezeichnete Strecke

Stellingen – Lokstedt – Eppendorf –

Alsterkrug,

die später in das Schnellbussystem eingegliedert wurde.

Die weiteren Zusatzlinien betrafen eine Freihafenlinie und eine

Klein-Bus-Linie für Moorwerder. Diese sollen hier nicht weiter betrachtet

werden.

Der Begriff „Schnellbus“ war für Hamburg damals keine neue

Wortschöpfung, weil schon die VHH (BGE) zwischen 1953 und 1956 ihre auf der

Linie 1 (Hamburg, Hauptbahnhof - Lauenburg) in den Hauptverkehrszeiten in

Lastrichtung durch Auslassen von

Zwischenhaltestellen verkehrenden Busse so bezeichnete. Bereits am 18.02.1952

hatte die Deutsche Bundesbahn einen Schnellbus zwischen Hamburg, ZOB und

Harburg, Rathaus eingerichtet. Auch in anderen Städten der Bundesrepublik

wurden zu dieser Zeit entsprechend bezeichnete Schnellverbindungen

eingerichtet. Die Hamburger Besonderheit besteht aber bis heute darin, dass

diese Linien nur innerstädtisch verkehren (Ausnahme VHH-Linie 31) und ein

eigenständiges Verkehrsnetz bilden.

Die HOCHBAHN erwartete für diese Zusatzlinien höhere

Betriebskosten, so dass Senat und

Bürgerschaft vom HOCHBAHN-Tarif abweichende (höhere) Fahrpreise genehmigen

sollten. Dieser höhere Tarif erschien gerechtfertigt aufgrund des im Vergleich

mit der Straßenbahn und den Omnibuslinien zum Normaltarif höheren Komforts und

der erwarteten größeren Schnelligkeit. Weil Straßenbahn- und andere

Omnibuslinien weiter als Alternative bereitstanden, hatte der Senat keine sozialpolitischen

Bedenken gegen diese Fahrpreisgestaltung.

Die seit 1918 unter staatlicher Kontrolle stehende Hamburger

Hochbahn AG hatte sich seitdem gemäß § 10 der Verleihungsurkunde die Fahrpreise

von Senat und Bürgerschaft genehmigen zu lassen. Diese Verpflichtung besteht

bis heute - auch in Zeiten des Hamburger Verkehrsverbunds - fort.

Die HOCHBAHN erwirtschaftete damals noch Gewinne, wenn auch

in geringer Höhe und richtete die Tarifgestaltung der Zusatzlinien nun daran

aus, den Betrieb weitgehend kostendeckend betreiben zu können. Insoweit

wünschte sich die HOCHBAHN eine größere Beweglichkeit in der Tariffestsetzung.

Dies veranlasste den Senat bei der Bürgerschaft zu beantragen, künftig als

Senat allein für Genehmigung der Tarife für die Zusatzlinien verantwortlich zu

sein. Am 09.03.1955 stimmte die Bürgerschaft den Plänen für Zusatzlinien zu,

gestattete dem Senat aber nur im ersten Betriebsjahr die Tarife jeder dieser

Omnibuslinien ohne Mitwirkung der Bürgerschaft zu genehmigen.

Danach konnte die HOCHBAHN an die Umsetzung ihrer Pläne

gehen, um mit dem SCHNELLBUS – nördlich der Elbe - für weite Teile von Hamburg

Omnibuslinien einzurichten, die folgende Anforderungen zu erfüllen hatten:

-

Direktverbindung

von den Außenbezirken in die Innenstadt

-

Hohe

Reisegeschwindigkeit durch wenige Unterwegshaltestellen

-

Omnibusse

mit gehobener Ausstattung

-

Ausgesucht

freundliches Fahrpersonal

Die am 30.10.1955 eröffnete Linie 36 war Hamburgs erste

Schnellbuslinie, die die o. g. Kriterien erfüllte. In 36 Minuten Fahrzeit

konnte man vom vornehmen Elbvorort Blankenese zum Hauptbahnhof / ZOB, Bussteig

5 gelangen. Das gelang nur, indem man die Anzahl von Haltestellen gering hielt,

auch behinderte der Individualverkehr – im Gegensatz zu heute – den Busverkehr

damals nur gering. Selbstverständlich verkehrten die Omnibusse ohne Schaffner

im Einmannbetrieb. Unser Bild des Monats zeigt den Bus HHA 295, später 6209 (Daimler-Benz O 321 H, Baujahr 1955,

1. Schnellbusserie) am Eröffnungstag

am Bahnhof Blankenese. Mit dem Wagen

6495 hat der HOV den 11. Bus aus der 1. Stadtbusserie in seiner Sammlung,

allerdings ohne Dachrandverglasung.

Bereits am 03.07.1955 nahm die HOCHBAHN die in der

Senatsvorlage als „Querlinie“ bezeichnete Verbindung von Stellingen über

Eppendorf zur Luftwerft als Linie 91 in Betrieb. Für diese Sonderlinie galten

vom späteren Schnellbus-Tarif abweichende Fahrpreise. Auch wenn es sich dabei

um den Beginn der heutigen Schnellbus-Linie 39 handelt, wurde diese Linie

anfangs noch nicht als Schnellbus, sondern als Sonderlinie bezeichnet.

Während man den Schnellbussen die ehemals von der Straßenbahn genutzten 20er

und 30er-Liniengruppen vorbehielt, bekamen die Sonderlinien die 90er-Nummern

zugeordnet.

In der Senatsmitteilung 386 vom 30.11.1956 zog man eine

erste Bilanz der Zusatzlinien. Während das Betriebsergebnis der

Schnellbus-Linie „die Erwartungen erfüllte“ – also wohl mindestens

kostendeckend war -, lag der Kostendeckungsgrad der anderen 1955 beantragten

Linien unter den Erwartungen: Für die Linie 91 betrug dieser immerhin 84,5 %,

die Kleinbus-Linie 93 und die Freihafenlinie 94 fuhren nur 36 % bzw. 24 % ihrer

Kosten ein. Tariferhöhungen sollten hier Abhilfe schaffen. Der Tarif der Linie

91 wurde dem Schnellbus-Tarif angeglichen. Am 16.01.1957 stimmte die Bürgerschaft

der Erhöhung für die Linie 91 zu. Der

Betrieb der Freihafenlinie endete am 31.01.1957 wegen Unwirtschaftlichkeit.

Eine Besonderheit stellte die auf besonderen Wunsch des

Magistrats der Stadt Wedel (Mitteilung 327 vom 02.12.1955) im Sommerfahrplan

1956 versuchsweise eingerichtete Nachtschnellbuslinie 37 von Ottensen,

Bleickenallee (Anschluss von der Nachtstraßenbahnlinie 6) nach Wedel (und bei

Bedarf nach Schulauer Fährhaus) über Blankenese – Rissen dar. Damit sollte die

nächtliche Betriebspause der S-Bahn

überbrückt werden. Die Nachfrage blieb gering, bereits am 29.10.1956

entfiel dieses Angebot wieder.

Das Fahrgastaufkommen der Linie 36 entwickelte sich

erfreulich, so dass in der Mitteilung 387 vom 30.11.1956 um die Genehmigung zur

Einrichtung weiterer Schnellbuslinien zur Entlastung von normaltariflichen

Straßenbahn- und Omnibuslinien nachgesucht wurde.

Bevor am 22.12.1956 mit der Linie 32 die zweite

Schnellbuslinie den Betrieb aufnahm, gab es bei der Linie 36 erste

Veränderungen. Am 30.10.1956, also ein Jahr nach dem erfolgreichen Start, wurde

die Linie 36 innerhalb von Blankenese nach Frenssenstraße / Rissenener

Landstraße verlängert.

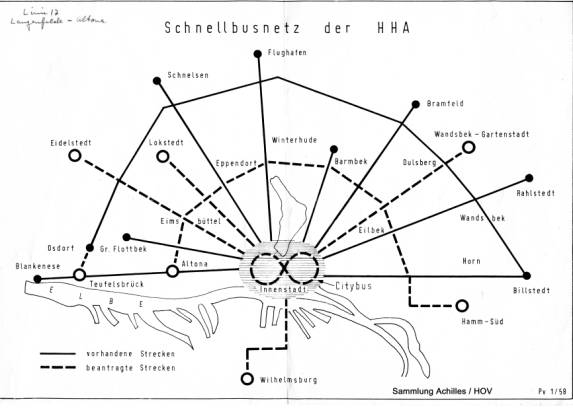

Die Erweiterungsplanungen für den Schnellbus gibt die obige Übersicht von 1958 wieder. Der über Jahrzehnte

bekannte „Schnellbus-Pfeil“ wurde zu dieser Zeit an den Bussen, in

Publikationen und an den Haltestellen als Wiedererkennungs-merkmal eingeführt.

Auf diesem Plan sind bereits die Linien 31 (Flughafen – Billstedt), 32 (Schnelsen – Rahlstedt), 36 (Blankenese –

Winterhude) und 37 (Osdorf – Bramfeld) in Betrieb. Die einst als Schnellbus

projektierte Innenstadt-Ringlinie 30 wurde später mit Kleinbussen, den

City-Bussen, betrieben – siehe auch „Bild des Monats Juni 2008“ in unserem

Archiv.

In den nächsten Jahren wurde das SCHNELLBUS-Netz weiter

ausgebaut und aufgrund der guten Nachfrage der Takt auf einzelnen Linien in den

Hauptverkehrszeiten auf 10 bzw. 7 1/2 – Minuten verdichtet. Auch die

Betriebszeiten der einzelnen Linien änderten sich. Eine Besonderheit war

bisher, dass an Sonn- und Feiertagen auf einzelnen Schnellbuslinien der Betrieb

ruhte. Der Sonntagsbetrieb wurde nun auf immer mehr Linien eingeführt, so z.B.

ab Mai 1960 auf der Linie 34. Der werktägliche Tagesbetrieb begann meist

zwischen 6 und 7 Uhr am Morgen und endete dann gegen 21 Uhr, auf der Linie 36

aber erst gegen Mitternacht.

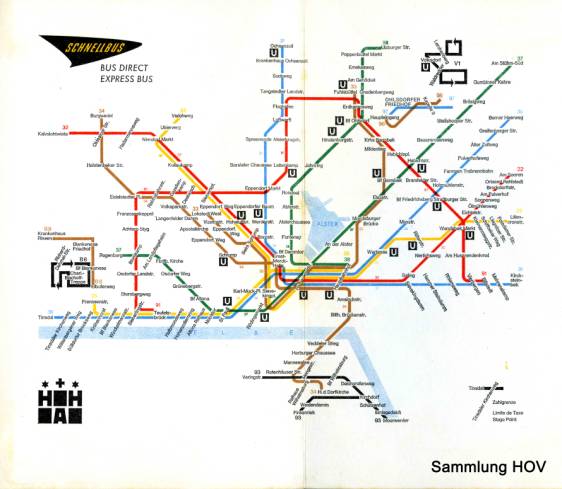

Die obige Übersicht

aus dem HHA-Winterfahrplan 1965/66 gibt das HOCHBAHN-Schnellbus-Netz vor

Beginn des HVV wieder. Auf den Kleinbuslinien galt mittlerweile auch der

Schnellbus-Tarif.

|

22 |

Niendorf – Innenstadt – Hohenhorst |

|

26 |

Tinsdal – Altona – Innenstadt – Hauptbahnhof |

|

31 |

U Ochsenzoll – Flughafen – Innenstadt – Billstedt -

Kirchsteinbek |

|

32 |

Schnelsen (West) – Innenstadt – Rahlstedt |

|

33 |

Lokstedt (West) – Innenstadt – U Fuhlsbüttel |

|

34 |

Burgwedel – Innenstadt – Wilhelmsburg |

|

36 |

Tinsdal – Altona – Innenstadt – Farmsen |

|

37 |

Osdorf – Altona – Innenstadt – Bramfeld |

|

38 |

Poppenbüttel – Harvestehude – Hauptbahnhof / ZOB |

Hinzukamen noch die Sonderlinien 91 Teufelsbrück – Eppendorf – Billstedt und die Linien 96 und 97 auf dem Hauptfriedhof Ohlsdorf. Bei der Schnellbuslinie 26

handelte sich um die seit dem 01.11.1964 bestehende Verstärkungslinie zur Linie

36.

Am 02.01.1967 trat der erste HVV-Gemeinschaftsfahrplan in

Kraft. Es ergaben sich Veränderungen im Schnellbusangebot. Die VHH-Linie 1

Lauenburg - Geesthacht - Bergedorf - Billstedt - Hbf./ZOB wurde als Linie 21 in das Schnellbussystem integriert.

Gleichzeitig wurde auf dem westlichen Abschnitt der Linie 37 das Fahrtenangebot

zugunsten der Normaltarif-Omnibuslinien 87 und 187 sowie der S-Bahn reduziert.

Weiter kam die seit 1952 mit Bahnbussen betriebene Linie

Hauptbahnhof/ZOB - Harburg, Rathaus als Linie 46 hinzu. Im Oktober 1970

wartet der Bahnbus DB 25-815 (Büssing BS 120 N) auf seine nächste

Fahrt vom ZOB Hamburg nach

Harburg.

Der Sommerfahrplan 1967 brachte die Einstellung der

Verstärkerlinie 26, ab September 1967 wurde die Linie 33 zu einer reinen

Hauptverkehrszeitlinie herabgestuft. Zum

Sommerfahrplan 1968 verlor diese Linie den Abschnitt Rathausmarkt -

Fuhlsbüttel. Kurz vorher war die Linie 22 innerhalb Niendorfs nach

Niendorf-Nord verlängert worden.

Die am 29.09.1968 erfolgte Umzeichnung der Linie 91 in 39 zeigte nun auch nach außen die

Integration dieser Linie in das Schnellbussystem.

Noch heute ist die 40er-Liniennummergruppe den im Raum

Harburg verkehrenden Stadtbuslinien vorbehalten. Die konsequente Umstellung der Stadtbuslinien im

HVV von zwei- auf dreistellig erlaubte es nun, die zweistelligen 40er-Nummern

dem Schnellbussystem zuzuordnen. Die beiden Blankeneser Kleinbuslinien (48 und

49) und die Kleinbuslinie in Volksdorf (47) wurden mit ihrer Liniennummer so

erkennbar in das Schnellbussystem eingegliedert, obwohl hier der Schnellbustarif

schon seit längerem galt. Bis zum 27.09.1969 waren auch die beiden Sonderlinien

96 und 97, die auf dem Friedhof Ohlsdorf verkehrten, mit ihren neuen

Liniennummern 42 und 43 in dieses System eingefügt. Auch hier galt der

Schnellbustarif, ansonsten waren diese beiden Linien aber nicht

schnellbustypisch, weil auf ihnen normale Stadtbusse verkehrten und die

Haltestellenabstände sehr kurz waren. Zum Winterfahrplan 1969/70 wurden sie in

die Stadtbuslinien 170 und 270 umgewandelt, der Zuschlag entfiel.

Am 01.06.1969 erfuhr das Schnellbusnetz mit der neuen Linie 30 eine Erweiterung. Zwischen

Hauptbahnhof und Landungsbrücken diente diese Linie als Zubringer zur

Englandfähre. Die Betriebszeiten waren auf die Fährverbindung abgestimmt. Ein

Jahr später fungierte die Linie auch als Zubringer zur Norwegenfähre.

Eine Veränderung der Verkehrsführung in der Innenstadt

brachte ab 23.05.1971 die Einführung von seitlichen Bussonderspuren in der

Mönckebergstraße. Die Linienführung der Schnellbusse über Rathausstraße -

Speersort - Steinstraße wurde aufgegeben.

Am 26. und 27.09.1971 konnten Fahrgäste der Linie 37 zwei

Elektrobusse nutzen, die zu Versuchszwecken in Hamburg weilten:

DAIMLER-BENZ

OE 302 (Hybridantrieb)

MAN 750

HO-M10 (mit Batterieanhänger)

Insbesondere der MAN-Bus fiel aber dadurch auf, dass er

nicht immer die Endstelle erreichte. Auf der IVA 1979 in Hamburg noch einmal

ein Thema, ruhte dann die Weiterentwicklung dieser Technologie in Deutschland

über Jahrzehnte. Aufgrund einer politischen Vorgabe werden erst jetzt nach über

40 Jahren Stillstand Schnellbusfahrgäste Volvo-Busse mit dieselelektrischem

Hybridantrieb im Stadtbusstandard antreffen können, so auch auf der Linie 37.

Hierfür übernahm die HOCHBAHN 2015 von der Tochtergesellschaft Jasper deren

Hybrid-Busse 8368 – 8374 und zeichnete sie in 1476 - 1482 um.

Beginnend in den 1970er-Jahren wurden immer wieder

Abschnitte einzelner Schnellbuslinien durch Normaltariflinien ersetzt und

nachfrageschwache Linien eingestellt. So

entfielen die Schnellbuslinien 32, 33, 38, 46 und 47.

Eine typische Verkehrsszene aus der Mönckebergstraße der

1960er. Auch bei den Schnellbussen hatte die 1968 begonnene Standardisierung

Einzug gehalten. Der Wagen 5802

(Büssing Präfekt 11 Standard) passiert 1968

als Linie 37 die Straßenbahnhaltestelle Gerhart-Hauptmann-Platz, die damals noch von sechs

Straßenbahnlinien bedient wurde. Der schlechte Fahrkomfort führte dazu, dass

schon ab 1969 die erste Schnellbusserie 5801 – 5833 zu Stadtbussen (2801 –

2833) umgebaut wurde. Mit dem Bus 2817 (5817) hat der HOV diesen kurzen

Fahrzeugtyp in seiner Sammlung. Viele Fassaden sind damals von der

Luftverschmutzung und dem Krieg noch stark verschmutzt. Im Hintergrund die am

07.09.1968 eröffnete Fußgängerzone Spitalerstraße.

Ab 01.06.1980 wurde der Rathausmarkt zur zentralen

Umsteigehaltestelle im Schnellbussystem. Abends und an Sonnabendnachmittagen,

sowie ganztägig am Sonntag treffen sich hier – auch heute noch - die

Innenstadtschnellbusse minutengleich.

Zum Sommerfahrplan 1982 verschwand die zum Schnellbustarif

betriebene Kleinbuslinie 49 zum Mühlenberg in Blankenese. Aufgrund von

Protesten wurden einzelne Fahrten durch die Linie 48 übernommen, so dass die

Linie 49 nur auf dem Papier verschwand. Seit 26.09.1999 fanden die Fahrten zum

Mühlenberg wieder unter der Bezeichnung Linie 49 statt. Auch war mittlerweile

die Konzession für die Blankeneser Kleinbuslinien von der HOCHBAHN zur PVG

(heute VHH) übergegangen. Der Schnellbustarif blieb bis heute.

Aber zurück in die 1980er Jahre. Zum Sommerfahrplan 1983

mussten drei Schnellbuslinien ihre Liniennummern ändern. Die 20er-Liniengruppe

wurde aufgegeben, um beim Fahrplanauskunftssystem Verwechselungen mit der

S-Bahn auszuschließen. So sollten künftig nicht der Schnellbus 21 und die

S-Bahn S 21 nach Bergedorf verkehren.

Also wurde aus 21 > 31(II), 22 > 35 und 31 (I) > 38.

Fahrgastzählungen auf den Schnellbuslinien 34 (Schnelsen -

Wilhelmsburg) und 38 (Groß Borstel - Billstedt) ergaben nur noch ein tägliches

Fahrgastaufkommen von 3.900 bzw. 3.500 Personen. Zum Winterfahrplan 1988/89 kam

daher auf politischen Druck das Aus für diese beiden Linien. Da sich das

Fahrgastaufkommen auf den beiden Linien unterschiedlich stark verteilte,

unterbreitete der HVV den Vorschlag, die beiden aufkommensstärksten Linienäste

zu einer neuen Linie 34 Groß Borstel - Innenstadt - Kirchdorf (Süd) zu

verbinden. Die Aufsichtsbehörde lehnte zunächst ab. Erst nach dem politischen

Wechsel an der Behördenspitze konnte inmitten der Fahrplanperiode am 03.08.1992

die Linie 34 in der vorgeschlagenen Form eingerichtet werden.

Als Werbeträger für die neue Verbindung verkehrte der

historische Schnellbus 5702 (Magirus-Deutz

150 R/L 12, Inbetriebnahme 1967) des

HOV den ganzen Tag ohne Fahrgäste auf der Linie 34. Er war mit Girlanden

geschmückt, entsprechend beschriftet und zeigte den über Jahrzehnte (1961-1994)

die Schnellbusse prägenden Farbton Babyrosa. Hier liegt er am Endpunkt Lufthansa-Werft (heute Lufthansa Basis)

in Groß Borstel über.

Bereits zum Sommerfahrplan 1990 wurde die Linie 39 in eine

Linie 38 (Lufthansa-Werft - U-Billstedt) und eine Linie 39 (Flughafen -

Teufelsbrück) aufgespalten, um so die durch den Individualverkehr verursachte

Verspätungsanfälligkeit dieser langen Linie räumlich zu begrenzen. Zum

30.09.1990 erfuhr die VHH-Schnellbuslinie 31 eine Beschleunigung, indem sie ab

Billstedt die B 5 und ab Bergedorf die A 25 nutzte.

Die nur an Fährschiffankunftstagen verkehrende Linie 30 fuhr

ab 02.06.1991 vom neuen Fährterminal Große Elbstraße zum Bf. Altona. Der

Abschnitt zum Hauptbahnhof entfiel, ab 26.09.1992 die gesamte Linie. Eine

Stadtbuslinie zum Normaltarif übernahm das Fahrtenangebot.

Die 1990 vorgenommene Teilung der Linie 39 wurde zum

Sommerfahrplan 1997 zurückgenommen. Die Linie 38 verschwand. In Richtung

Wandsbek fuhr jetzt wieder die Linie 39, allerdings ging der östliche Abschnitt

U-Wandsbek-Markt - U-Billstedt an die neue Stadtbuslinie 213. Zum

Winterfahrplan 1997/98 erhielt die Linie 37 im Bramfelder Raum eine verkürzte

Streckenführung. Seitdem endet die Linie am Bramfelder Dorfplatz, den Abschnitt

nach „Am Stühm Süd“ übernahm der Stadtbus 173.

Mit der Linie 52 gab es ab 01.03.1999 eine neue

Schnellbuslinie in Hamburg. Die

besonders komfortabel und mit Gepäckhalterungen ausgestatteten Omnibusse

der Fa. Jasper boten vom Bf. Altona über Eimsbüttel - Eppendorf einen neuen

Flughafen-Zubringer an. Zunächst im Stundentakt, ab 26.9.1999 auch alle 30

Minuten blieb die Nachfrage aber weit hinter den Erwartungen zurück. Vielleicht

lag das auch an dem Sondertarif, der über den HVV-Schnellbustarif hinaus

erhoben wurde. Zum 13.12.2003 endete der Betrieb der Linie 52 wieder.

Im Vorfeld der Abschaffung der zuschlagpflichtigen 1.

Wagenklasse in den Zügen der Hamburger Gleichstrom-S-Bahn am 05.11.2000 gab es

im März 2000 ein Prüfungsersuchen der Bürgerschaft an den Senat (Drucksache

16/3852) zu der Frage, inwieweit auch der Schnellbuszuschlag – ohne

beträchtliche Einbußen an Fahrgästen und Einnahmen – entfallen könnte. Hierauf antwortete

der Senat am 07.09.2000 (Drucksache 16/4759), dass „das Schnellbusnetz als

Komfortprodukt mit der hohen Wahrscheinlichkeit auf einen Sitzplatz und der

direkten Anbindung der Innenstadt ohne Umstieg auf die Schnellbahn, die

Zuschlagspflicht in unveränderter Höhe rechtfertige.“ Weiter gab der Senat an,

dass nur zwischen 6 % und 10 % der S-Bahnfahrgäste mit 1. Klasse-Zuschlag auch

den SCHNELLBUS nutzen. „Bei einem Verzicht auf den Schnellbus-Zuschlag wäre

eine erheblich stärkere Nutzung zu Lasten insbesondere der Schnellbahn

zu erwarten, die kostenintensive Angebotsverstärkungen im Schnellbusnetz

erfordern.“

Mit Einführung des Metrobussystems zum Sommerfahrplan 2001

wurden bisher schon gut nachgefragte Stadtbuslinien zu einem eigenen

Verkehrsnetz mit einem an die Schnellbahn angelehnten Takt tagsüber verknüpft.

Diese Omnibuslinien zum Normaltarif erhielten ein- und zweistellige

Liniennummern. Zur Unterscheidung erscheint bei den Schnellbussen bis heute ein

Systemhinweis in der Fahrtzielanlage. Zum 30.09.2001 wurde auf den Linien 36

und 37 das sonnabendnachmittägliche Fahrtenangebot verbessert, um so dem

gestiegenen Einkaufsverkehr Rechnung zu

tragen.

Abgesehen von den Blankeneser Kleinbuslinien, die tariflich

als Schnellbusse gelten, gab die ehemalige PVG im Schnellbussystem nur ein

kurzes Intermezzo. 2001/2002 hatte die PVG insgesamt zwei Kurse auf den Linien

35 und 37 mit Schnellbussen zu bestücken. Zum Einsatz kamen meistens die

komfortabel bestuhlten Wagen 560 und 561, die auch äußerlich mit SCHNELLBUS-Schriftzug

gekennzeichnet waren.

Zum Sommerfahrplan 2004 verlor die Linie 35 den Abschnitt

Schnelsen - Hamburg-Messe ersatzlos.

Die von der Hamburger Aufsichtsbehörde kurzfristig für Mitte

Dezember 2004 verfügte Aufgabe des Streckenabschnittes U-Rödingsmarkt -

S-Bergedorf hätte das Ende der Schnellbuslinie 31 bedeutet. Die

Grundüberlegungen für die Schaffung des Schnellbusnetzes verkennend, wurde nach

Jahrzehnten ein Parallelverkehr zwischen Schnellbahn und Schnellbus erkannt. Da

dieses Vorgehen nicht mit Schleswig-Holstein abgesprochen war, durfte die

angekündigte Aufgabe der Linie 31 nicht umgesetzt werden, der Betrieb dieser

Linie geht bis heute weiter und die von Hamburg erhoffte Einsparung von rd.

500.000 € traf nicht ein. Damit blieb den Fahrgästen auch ein Unikat zunächst

erhalten: Der von Dezember 2003 bis 2007 durch die VHH eingesetzte

Setra-Doppeldecker 0331. Auch hatten die Fahrgäste auf der VHH-Schnellbuslinie

31 die Möglichkeit, auf ihrer langen Fahrt nach Hamburg in den Omnibussen ausgelegte

Tageszeitungen zu lesen.

Wie schon angeführt, soll der Schnellbus komfortable

Verbindungen in die Innenstadt anbieten. Dazu gehört auch ein Sitzplatz, den

jeder Schnellbusfahrgast im Normalfall auch erhält. Das bedeutet ein gegenüber

dem Stadtbus geringeres Fahrgastaufkommen je Fahrt. In den

Bürgerschafts-Drucksachen 19/3241 und 21/186 wurden die Ergebnisse von

Fahrgasterhebungen für 2005 bzw. 2006 und

für 2010 bzw. 2011 mitgeteilt. Danach ergaben sich damit folgende

durchschnittliche Fahrgastzahlen montags bis freitags:

|

Linie |

Einsteiger |

Einsteiger |

Fahrzeugzahl |

|

2005/06 |

2010/11 |

2010 /11 |

|

|

31 |

1.765 |

1.942 |

6 |

|

34 |

2.934 |

1.993 |

10 |

|

35 |

3.099 |

2.865 |

10 |

|

36 |

5.675 |

4.427 |

18 |

|

37 |

8.666 |

7.447 |

24 |

|

39 |

3.723 |

3.036 |

14 |

|

48 |

1.044 |

932 |

4 |

|

49 |

7 |

13 |

Siehe

Linie 48 |

Während die VHH mit ihrer Linie 31 eine leichte Steigerung

in der Nachfrage erreichen konnte, verloren die übrigen Schnellbuslinien nicht

unerheblich. Spitzenreiter blieben aber die Linien 36 und 37. Auffallend ist

dabei, dass bei den beiden Durchmesserlinien deren West- und Ostäste

unterschiedlich stark ausgelastet sind.

|

Linie |

West- |

Ostast |

|

|

36 |

2006 |

2.289 |

3.386 |

|

36 |

2011 |

1.947 |

2.480 |

|

37 |

2006 |

5.543 |

3.123 |

|

37 |

2011 |

4.369 |

3.078 |

2015 und damit unverändert seit 60 Jahren hat Hamburg ein Schnellbusnetz,

doch reicht dieses nach Umfang und Fahrgastaufkommen bei weitem nicht mehr an

das Netz der 1960er Jahre heran. Auch scheint nach Wegfall der 1. Klasse bei

der S-Bahn und der erfolgreichen Etablierung des Metrobusnetzes die Zukunft des

Hamburger Schnellbussystems immer mehr in Frage zu stehen. Aktuell wird wieder

auf politischer Ebene über eine Abschaffung der Schnellbusse diskutiert.

So hat sich die Fahrzeit auf den Schnellbuslinien bis heute

verlängert, z.B. Linie 36 von S Blankenese bis Hauptbahnhof/ZOB nun 43 Minuten

und 21 Haltestellen (1956 = 36 Min. / 15 Hst.). Das liegt an neu eingerichteten

Zwischenhaltestellen, aber auch an den Behinderungen durch den in Hamburg

weitgehend restriktionsfrei fahrenden Individualverkehr. Die Sollzeiten werden

dadurch schnell zur Makulatur an Werktagen sowie bei schönem Wetter mit hohem

Verkehrsaufkommen auf der Elbchaussee. Das Problem hätte dann auch ein Bus zum

Normaltarif.

Wagenpark

Wie schon erwähnt, wird der höhere Fahrpreis auch mit dem

Einsatz komfortablerer Omnibusse begründet. Die HOCHBAHN beschaffte daher

Fahrzeugserien, die einen größeren Sitzabstand und bessere Sitzpolsterung

aufwiesen. Die Musikbeschallung des Fahrgastes während der Fahrt ab 1955 wurde

nach kurzer Zeit wieder eingestellt, weil es negative Reaktionen von Seiten der

Fahrgäste gab. Heute verfügen die HOCHBAHN-Omnibusse wieder über ein

eingebautes Radio. Allerdings dient es nur dem Busfahrer.

Für den im September 1957 in Hamburg stattfindenden UITP-

Kongress zog die HOCHBAHN 16 Schnellbusse aus dem regulären Linienverkehr ab –

Stadtbusse bildeten den Ersatz -, um so die Teilnehmer hochwertig auf

Sonderlinien durch Hamburg und von und zum Flughafen zu befördern.

Mit Einführung des VÖV-Standardlinienbusses I verschwand auch

die typische Dachrandverglasung, die für manchen Schnellbusfahrgast in den

Sommermonaten Schwitzen aufgrund der “wohligen Wärme” bedeutete. Hier ein

Innenfoto von einem Schnellbus

(Magirus-Deutz Saturn II „Typ Hamburg“) aus der Serie 5200 - 5278 (Baujahr

1962), 1963 auf der Reeperbahn unterwegs, links entsteht

gerade das Millerntorhochhaus.

Weitere Ausstattungsmerkmale damals: Keine Einzelsitze, alle

Fahrgastsitze in Fahrtrichtung, ab 1961 Stoffpolster, ab 1965 üppige

Federkernpolster; keine Haltestangen -

höchstens an den Türen – weil stehende Fahrgäste nicht vorgesehen waren. Der

Transport von Kinderwagen bzw.

Rollstuhlfahrern ist erst mit Einführung der Niederflur-Schnellbusse seit 1994

freigegeben.

Die VHH übernahmen später für ihre Linie 21 (31) diese

Kriterien. Das galt auch für die über drei Jahrzehnte gültige Erkennungsfarbe

des Schnellbussystems, dem Babyrosa. Bis 1959 hatten die Schnellbusse die auch

für andere HOCHBAHN-Verkehrsmittel übliche rot-beige Farbgebung. Der

Schnellbus-Prototyp des MAGIRUS-DEUTZ Saturn II (Typ Hamburg) erhielt zunächst

eine Lackierung in dunkelblau-metallic. Von einer Sachverständigen-Kommission

aus Mitgliedern der Hochschule für Gestaltung in Ulm und der Akademie der

bildenden Künste in Hamburg wurde als Erkennungsfarbe das Babyrosa entwickelt.

Alle ab 1960/61 beschafften Schnellbusse erhielten diese Lackierung. Dazu

gehörte auch das als Pfeil ausgebildete Schnellbussymbol. Erst mit der

Fahrzeugserie 6501 – 6584 (Baujahr 1994) verschwand das Babyrosa aus dem Stadtbild

und die Niederflurigkeit mit Platz für Kinderwagen und Rollstühle erhielt

Einzug. Der HOV erhält mit dem Wagen 6502 einen MB O 405 N1 aus dieser Serie.

Die Schnellbusse waren jetzt in weiß mit einer roten Dachbinde gehalten. Seit

2004 weisen die neuen HOCHBAHN-Schnellbusse eine weiß-grau-rote Lackierung auf.

Die VHH veränderten die Farbgebung ab 1987 bis 1993 zu einem kompletten

Babyrosa mit rotem Dachstreifen. Ab 1999 trugen die neu beschafften

VHH-Schnellbusse auch die traditionellen VHH-Hausfarben Schwarz und Rot. Seit

2006 ist Silber die neue Erkennungsfarbe für alle VHH-Busse.

Näheres

unter www.hamburger-fuhrparklisten.de

Umlaufbedingt kommt es bis heute immer wieder vor, dass normale

Stadtbusse auf Schnellbuslinien eingesetzt werden. Ab 2002 beschaffte die

HOCHBAHN Omnibusse mit Klimaanlagen. Weil bis Ende 2004 vergleichbare

Schnellbusse nicht zur Verfügung standen, setzte man an heißen Sommertagen

gezielt Stadtbusse mit Klimaanlage auf den Schnellbuslinien ein.

Umgekehrt kommt der Fahrgast auf Normaltariflinien immer

wieder in den Genuss, mit einem Schnellbus fahren zu dürfen. Auch hier sind

umlaufbedingte Gründe die Ursache. Die Hauptverkehrszeiten im Schnellbussystem

liegen im Vergleich mit den Normaltariflinien später, so dass Verstärkungswagen

nacheinander mehrere Linien bedienen können. Auch besteht derzeit ein Überhang

an Schnellbussen.

Die 2004/2005 beschafften Schnellbusse 6401 - 6420 waren die letzten, die mit einer erheblich komfortableren Innenausstattung aufwarteten. Alle seit 2009 beschafften Schnellbusse weisen im Prinzip die Stadtbusausstattung auf, nur sind die Rückenlehnen etwas höhergezogen und die Polsterung etwas dicker. Die Aufgabe des Schnellbussystems würde also heute fahrzeugtechnisch keine große Umstellung bedeuten. Unverständlich ist in diesem Zusammenhang, dass die außerordentlich komfortablen Flughafenbusse der HOCHBAHN-Tochter Jasper (heute 8320-8326) nach Inbetriebnahme der Flughafen-S-Bahn und der damit verbundenen Einstellung der Airport-Expresslinie 110 nicht dem Schnellbussystem zugeschlagen wurden, sondern auf Stadtbuslinien (überwiegend 112 und 173) „verheizt“ werden.

Text: Lutz Achilles / HOV