Bild des Monats

Juni 2010

Nachtverkehr

in Hamburg - 40 Jahre 600er-Nachtbusliniennetz

In

vielen Großstädten Deutschlands wird heute auch in der Nacht zwischen 1 und 4

Uhr ein - wenn auch häufig bescheidenes - Fahrtenangebot mit öffentlichen Verkehrsmitteln

angeboten. Nachtverkehr hat in Hamburg aber schon eine lange

Tradition. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts waren Pferdeomnibusse

versuchsweise nachts in der Stadt unterwegs. Auch auf der Alster gab es

in den Jahren vor dem I. Weltkrieg nächtliche Schiffsverbindungen vom

Jungfernstieg in die Stadtteile.

In der Nacht zum 05.05.1925 nahm die HHA ihre ersten beiden

Nachtautobuslinien in Betrieb. Damit begann die Epoche eines regelmäßigen

Nachtverkehrs. Schnell folgten weitere Autobuslinien, die die Innenstadt mit

den dicht besiedelten Stadtteilen verbanden. Auch die (damals noch zu Hamburg

gehörende) Nachbarstadt Wandsbek wurde bereits ab 1926 durch die HHA mit in den

Nachtverkehr einbezogen. Die Wagenfolge war im Nachtnetz auf einigen Verbindungen

mit einem 10-Minuten-Takt sehr dicht, in den Nächten von Sonnabend auf Sonntag

gab es sogar einen 7,5-Minuten-Takt. Ab 20.10.1936 wurde das Nachtautobusnetz

um die Straßenbahnlinie 33, die zwischen St. Pauli und Harburg verkehrte,

ergänzt. Nach Inkrafttreten des Groß-Hamburg-Gesetzes und der Übernahme der

VAGA durch die HHA fuhren ab 18.10.1937 erste Nachtbusse von St. Pauli auch

nach Altona. Zu dieser Zeit lag der Schwerpunkt im Nachtliniennetz in St.

Pauli, wurde dieser Stadtteil im Sommer 1939 doch von bis neun Nachtlinien

angefahren.

Der Autobus verlor seine Bedeutung im Nachtverkehr zu

Beginn des II. Weltkriegs als die meisten Nachtbuslinien auf Straßenbahnbetrieb

umgestellt werden mussten und der Autobus nur noch eine Zubringerfunktion zur

Straßenbahn zugewiesen bekam. Die schweren Bombenangriffe auf Hamburg Ende Juli

1943 brachten den regelmäßigen Nachtverkehr für viele Jahre zum Erliegen.

Ausgangs- und Stromsperren in den ersten Nachkriegsjahren

unterbanden einen Nachtverkehr. Nach der Währungsreform im Juni 1948 gab es auf

einigen Straßenbahnlinien einen Spätbetrieb, der aber um 24 Uhr endete. Erst ab

1951 gab es wieder einen Nachtbetrieb. Sechs Nachtstraßenbahnlinien verkehrten

im Stundentakt zwischen 1 und 4 Uhr nachts. Nach Stilllegung der

Straßenbahnverbindung von St. Pauli nach Altona im Mai 1959 kehrte der Autobus

mit der Linie 52 in den Hamburger Nachtverkehr zurück. In den nächsten Jahren

wurde das Nachtnetz immer wieder erweitert, wobei die Straßenbahn, auch

entsprechend dem reduzierten Streckennetz, immer mehr Leistung an den Autobus

abgab. Der Betrieb von Straßenbahn- und Buslinien im Nachtverkehr blieb auch in

den ersten Jahren des Bestehens des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV). Im

Nachtverkehr neu hinzugekommen war die VHH, die mit ihren Nachtbussen im

Hamburger Osten unterwegs war. Mit Ablauf des Winterfahrplans 1969/70 wurde der

Hamburger Nachtverkehr durch neun Bus- und vier Straßenbahnlinien abgedeckt.

Von den insgesamt 13 Linien berührten sieben den Rathausmarkt und sechs Linien

den Hauptbahnhof. Trotzdem bestand für viele Fahrgäste auf ihrer Fahrt

nach Hause die Notwendigkeit, umzusteigen.

Der HVV entschloss sich, zum Sommerfahrplan 1970 den

Nachtverkehr grundlegend umzubauen. Die damals geschaffenen

Liniennetzstrukturen bestehen auch noch heute fort. Es wurde ein besonderes

Netz von Nachtbuslinien mit vom Tagesbetrieb abweichenden Linienführungen

und eigenen Linienziffern (600er) geschaffen. Zentraler Sammel– und

Umsteigepunkt wurde der Rathausmarkt. Den Umsteigeverkehr überwacht zeitweise

Aufsichtspersonal vor Ort. Zusätzlich gab es früher zwei von der Meldestelle im

Hochbahnhaus gesteuerte Lichtsignale am Rathausmarkt und am U-Bahnausgang

in der Mönckebergstraße (bei Karstadt), die den Busfahrern optisch die Abfahrerlaubnis

signalisierten.

Ab der Nacht zum 01.06.1970 entstanden so durchgehende –

vielfach umsteigefreie - Verbindungen in alle Hamburger Bezirke. Das Netz

bestand aus folgenden Linien:

601 Hauptbahnhof –

Rathausmarkt – Altona – Osdorf

602 Rathausmarkt –

Osdorfer Born

603 Rathausmarkt –

Schnelsen

604 Rathausmarkt –

Niendorf

605 Rathausmarkt –

Groß Borstel

606 Rathausmarkt –

Ochsenzoll

607 Rathausmarkt –

Poppenbüttel

608 Rathausmarkt –

Rahlstedt, Großlohe

609 Rathausmarkt –

Bergedorf

610 Rathausmarkt –

Harburg

Als Ergänzungslinien dienten

600 Altona -

Barmbek

617 Barmbek –

Karlshöhe

618 Wandsbek

– Rahlstedt (Ost)

619

Billstedt – Neuschönnigstedt

640 Harburg

– Neu Wulmstorf.

Es

wurde mindestens ein Stundentakt angeboten, auf Teilstrecken fuhr auch alle

halbe Stunde ein Bus. Die Einführung des 600er-Nachtnetzes begleitete der HVV

mit einer Werbekampagne. Ältere Hamburger werden vielleicht noch die farbige,

nackte Schönheit erinnern.

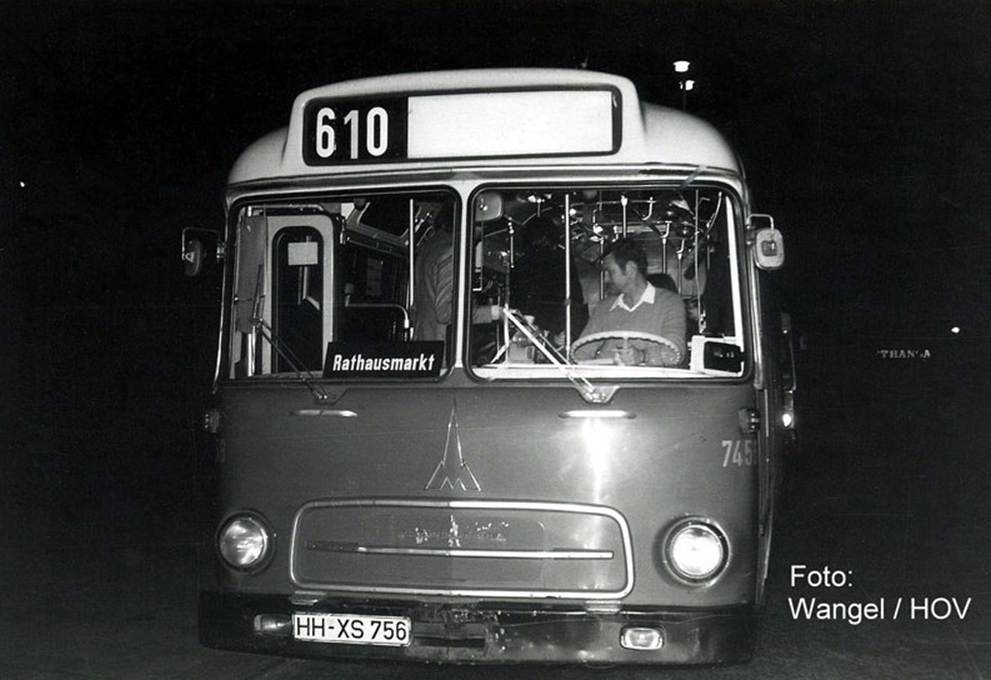

Wie unser Bild des Monats zeigt, konnte man anfänglich auch

ältere Busse beobachten, wie den am 26.09.1970 von Karl-Heinz Wangel am

Rathausmarkt aufgenommenen HHA-Wagen 7456, ein Magirus-Deutz Saturn

II, Typ Hamburg von 1964. Es handelt sich um einen auf dem Betriebshof Harburg

beheimaten Wagen, der zu dieser Zeit das Hamburger Fahrtziel „Rathausmarkt“ in

seinem Fahrtzielband nicht zeigen konnte, stellte doch bis zur Umstellung auf

Bus die Straßenbahnlinie 11 die nächtliche Verbindung zwischen Hamburg und

Harburg sicher. Wie so oft, wenn im Busverkehr neue Ziele hinzukamen, behalf

man sich mit einem Steckschild hinter der Frontscheibe. Mit dem Wagen 7450

erhält der HOV einen Vertreter dieser Serie, übrigens auch ein ehemaliger

Harburger.

In den nächsten Jahren wurde einzelne Linien verlängert,

mit Eröffnung des Elbtunnels 1975 gab es eine neue Verbindung von Altona nach

Finkenwerder (Li. 611). Die Netzstruktur blieb bis heute erhalten, die

Nachfrage insbesondere am Wochenende stieg aber stetig. Vor allem nach

Veranstaltungen in der Innenstadt mussten auf einzelnen Linien immer

wieder Verstärkungswagen aushelfen. Der HVV führte im Herbst 1991 im

Nachtverkehr an den Wochenenden den 15-Minuten-Takt ein. Die Notwendigkeit

zeitweise Verstärkungswagen einzusetzen bestand aber fort. Der Einsatz von

Gelenkbussen blieb aus betrieblichen Gründen die Ausnahme, weil die Fahrer

nachts auch die Fahrscheine der Fahrgäste zu überprüfen haben und die hinteren

Türen bei Gelenkbussen vom Fahrgast geöffnet werden können.

In den 1990er-Jahren wurde das durch HOCHBAHN, VHH und PVG

betriebene Nachtbusnetz – z.T. über die Stadtgrenzen hinaus – durch neue Linien

ergänzt, die aber nur am Wochenende verkehrten. Die Fahrgastzahlen am

Wochenende stiegen weiter. Zum Fahrplanwechsel am 11./12.12.2004 bestand das

Nachtbusnetz aus 33 Linien, von denen allerdings 14 nur den Wochenendverkehr ergänzten.

Zum 17.12.2004 gab es daher eine grundlegende Änderung im

Hamburger Nachtverkehr. Die Schnellbahnen wurden in den Nachtverkehr einbezogen

und bieten seitdem in den Nächten von Freitag auf Sonnabend und Sonnabend auf

Sonntag einen durchgehenden 20-Minuten-Betrieb an. Ergänzt wird das Angebot

durch zahlreiche Buslinien. Neben Metro- und Stadtbuslinien, mit im Vergleich

zum Tagesbetrieb z.T. verkürzten Streckenführungen, verkehren noch zusätzlich

am Hamburger Stadtrand einzelne 600er-Nachtbuslinien.

Die Einbeziehung der Schnellbahnen in den Nachtverkehr

geschah zunächst versuchsweise für ein Jahr. Schon nach kurzer Zeit

verdoppelten sich die Fahrgastzahlen am Wochenende. Heute ist der Einsatz der

Schnellbahnen zur Dauereinrichtung geworden. Auch die anfängliche Beschränkung

auf das Hamburger Stadtgebiet ist heute bei der Schnellbahn nach Einbeziehung

von Norderstedt und Pinneberg aufgeweicht, nachdem sich einzelne

Schleswig-Holsteinische Kommunen am Defizit dieser Strecken beteiligen. Da der

Kreis Stormarn dies nicht tut, endet die U1 auch weiterhin in Volksdorf.

Hinzu kommen in der aktuellen Fahrplanperiode 2009/10 am Wochenende 16 Metro-, 22 Stadtbus- und 13 Nachtbuslinien. Außerhalb des Wochenendes stellen 22 Nachtbuslinien die nächtliche Mobilität in Hamburg sicher.

Text: Lutz Achilles / HOV